わが町紹介 〜白石開拓物語〜

白石煉瓦ものがたり

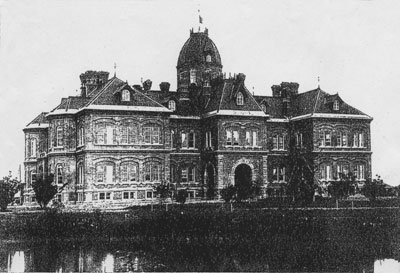

白石煉瓦を使って建てられた明治22年頃の北海道庁舎

鈴木煉化製造場で焼かれた「白石煉瓦」

東京府出身の鈴木佐兵衛(嘉永元年8月~明治22年3月)は、はじめ農業に従事していたが、1847(明治7)年頃から煉瓦の製造に従事し、1877(明治10)年から小菅製煉社の煉瓦製造を請負い、1880(明治13)年工部省の招きで秋田阿仁鉱山の煉瓦製造に従事した。その縁で1822(明治15)年一家をあげて札幌に移住、鉄道修繕人夫周旋を請負うかたわら、空知郡岩見沢村お茶の水で煉瓦製法を応用して鉄道用の代用砂利を製造したものの、失敗したとも伝えられている。

幌内鉄道建設が廃使置県によって農商務省北海道事業管理局炭鉱鉄道事務所に移ったことから、鈴木佐兵衛は建築科長平井晴二郎の要請を受けて1884(明治17)年5月白石村字北郷(当初の場所は、現在の白石区平和通八丁目付近といわれている)に、鈴木煉化製造場を創立して十八万個の煉瓦を納入した。

1886(明治19)年8月函館の平煉化場が白石村に分工場を建てて生産を開始し、9月には月寒村に鈴木煉化製造場分工場を建てて屋根瓦・煉瓦・土管・かめ等を製造、1887(明治20)年には月寒村に松島煉化場と横山煉化場、豊平村に滝田煉化場が創立された。

その後も煉化工場の建設は続いたが、何といっても煉瓦製造の最大手は鈴木煉化製造場であり、その優れた技術と製品はリーダー的存在であった。

鈴木煉化製造場製の白石煉瓦は、1884(明治17)年10月に着工し1885(明治18)年12月に竣工した手宮機関車車庫(現在の小樽交通記念公園内)をはじめ、「1886(明治19)年から1888(明治21)年までの三年間、北海道庁本庁舎・北有社鉄道用煉瓦・北海道製麻会社の建築用煉瓦を供給した」と長男の豊三郎が『亡父佐兵衛の事績』で述べているが、北海道庁本庁舎(通称は赤レンガ庁舎)の設計者平井晴二郎が、鈴木煉瓦製品に絶大な信頼を置いていた事が分かる。

しかし、好況を続けていた煉瓦製造も1908(明治41)年をピークに下降に転じ、鈴木煉化製造工場も1909(明治42)年の220万個(全道産額の10%にあたる)を境として、事業は伸び悩んだ。本拠としていた白石村の本工場も、粘土を求めて場所を移しながら生産していたが、その埋蔵量に限界が見えはじめたことも深刻な問題であった。豊三郎は研究熱心で栄誉を望まず、公職に就くことをかたくなに固持したが、公共事業には金品を惜しまず、白石小学校に煉瓦造の御真影奉置所を寄付したり災害の義援金も率先して行うなど、

公共心の厚い温厚で口数の少ない人であった。なかでも北海道炭鉱鉄道の白石駅開設(明治36年4月21日開駅)の際には、地価が暴騰する中で敷地3,000余坪を会社に寄贈し、駅左右の道路開削を独力で請負って完成して寄付したが、

その人夫や砂利等に投じた工費は、2,300円にものぼったという。

しかし1920(大正9)年9月、豊三郎はふとした病がもとで、51歳で急死し、その後を継いだ長男の豊次も三年ほどで病に倒れたため、長女八重の夫で鉄道技師だった福岡清春が工場を任されることになった。しかし若さと煉瓦工場経営の経験不足から職工気質の古参工員とそりが合わず、鈴木家三代に仕えていた工場長長浜久松も酪農に転業したため、工場は見通しを失った。