わが町紹介 〜白石開拓物語〜

白石鉄道ものがたり

かつて白石に敷かれた三つの鉄道は、白石の発展に大きく貢献してきた。

今も活躍する鉄道、そして消えていった鉄道。

白石の街を見守りつづけた

これらの鉄道の移り変わりをたどってみた。

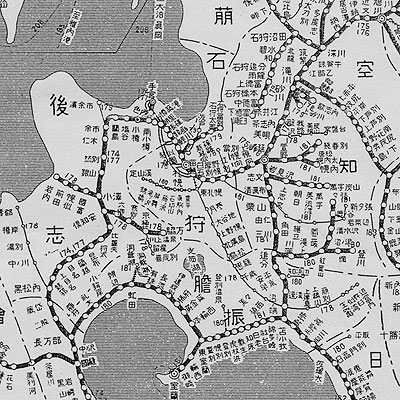

昭和9年12月の鉄道地図、太くて黒い線が国有鉄道で、細い線が私鉄。定山渓鉄道

(白石~定山渓)と北海道鉄道(沼ノ端~苗穂))が東札幌で交差しているのが分かる。また、苗穂~東札幌間が電化されているのが確認できる!

北海道鉄道の誕生

札幌・室蘭間のルートは、明治初期から注目はされていた。しかし、炭鉱と港を結ぶ鉄道整備が優先されていったため、このルートの鉄道開業は遅れる結果となった。

鵡川流域の鉱物開発と鉄道運輸を目的として、北海道鉱業鉄道株式会社が誕生したのは大正7年のことである。9年には、沼ノ端停車場を出発点として、一方は辺富内(現穂別町)へ、もう一方は苗穂への鉄道工事を開始した。

その後鉱山開発を断念した同社は、本社を東京から白石村に移し、13年3月に北海道鉄道株式会社に改称。鉄道経営に専念することになった。

こうして、沼ノ端・苗穂間62.6キロは、15年8月25日に開業した。

開業に沸く白石村

白石村には、東札幌、月寒、大谷地、上野幌の各駅が開業し、岩見沢経由だった札幌・室蘭間の行程は大幅に短縮された。札幌や沿線の人々の喜びようも相当なもので、大正15年8月21日の白石村での祝賀会には、内外の著名人が出席し、紅白のもちをまいて祝ったという。列車は規則正しく一日五往復し、農作業をする人たちの昼食や作業終了の時を知る時計代わりにもなっていた。

なお、東札幌駅は前述の定山渓鉄道との交差点となっており、同鉄道の廃止まで共用されていくこととなる。

政府に買収され千歳線に

第二次世界大戦中の昭和18年8月1日、陸上交通整備強化を理由に、沼ノ端・苗穂間は政府に買収され、国有鉄道の千歳線となった。

戦後、函館本線とともに、道央・道南を結ぶ交通の大動脈に発展したが、増加客や貨物に対応するには急カーブが障害となり、鉄道を切り替えることになった。

苗穂から白石を経由する複線化の工事に入ったのは、40年のことで、48年9月9日に全線が複線化された。この日の切り替え作業は、朝の6時から夕方の6時まで135本の列車を運休させ、述べ千450人の作業員を動員して行われたという。

この切り替えで上野幌駅は移設、大谷地駅は廃止となった。月寒駅は、51年10月1日の廃止までアサヒビール工場の積み出し駅として貨物営業を継続。東札幌駅も函館本線の支線に組み込まれ、貨物駅として営業を続けたが、43年に開設された大谷地の新札幌駅(後の札幌貨物ターミナル駅)に次第に役割を奪われ、61年11月1日についに廃止となった。

切り替えに伴って以前の路線は旧千歳線と呼ばれるようになり、その跡地はサイクリングロードや公園として活用されている。また、東札幌駅跡地はコンベンションセンターや市民情報センターなどが立ち並ぶ市民交流や産業の拠点として新たなスタートをきることになる。(文中敬称略)

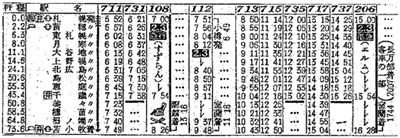

昭和31年12月の千歳線の時刻表の一部。函館行きの列車が千歳線経由になっている。札幌駅の横に洗の記号があるが、これは洗面所設置駅のこと。蒸気機関車のばい煙が窓から入るため、乗客は汚れた顔や手などを洗ったという